基于甲酸催化氢转移体系饮用水痕量三氯乙烯(TCE)脱除研究

内容简介

· 42 ·

· 42 ·科技论坛

基于甲酸催化氢转移体系饮用水痕量三氯乙烯(TCE)脱除研究

于新王玉和

(哈尔滨师范大学化学化工学院,黑龙江哈尔滨150025)

摘要:本文采用甲酸作为氢源,,Pd/MCM41作为催化剂对三氯乙烯(TCE)进行还原脱氯降解。筛选了不同负载量的催化剂在对反应活性的影响,最终确定1.5%Pd/MCM-41催化剂为最优负载量,通过浸渍法制备催化剂,采用预空进样与气相色谱连用技术考察三氧乙烯的还原脱氯效率,通过XRD和TEM对催化剂进行表征,考察了Pd的负载量、催化剂初始浓度、TCE的初始浓度、甲酸的滚度对本脱氯反应建率的影响

关键词:TCE;甲酸:Pd/MCM-41:加氢低氧:活性测试

1概述

全球水体污染已经引起了人们的广泛关注,主要包括废渣,金属离子,持久性有毒有害有机物。 1989年,国家环保局通过“水中优先控制污染物黑名单",25种属于氯代有机化合物越来越多的地下水源正遭受氯代烃类有机物的污染,其中三氯乙烯,四氯乙烯,氯伤等有机物在世界各地的地下水中被频繁检测出来,严重危害着生态环境和人类的生命健康[-。当前研究者们对氟代污染物中三氯乙烯(trichloroethyleneTCE)的研究额为广泛,三氯乙烯为无色液体,有似氧伤的气味,分解产物是氯化氢和光气。研究的技术大体可以分为三类,分别是生物法,物理法,化学法。化学法主要包括两大类:氧化法和还原法。还原法则主要有单金属和双金属还原、负载金属催化还原、铁化合物还原等多种方法。催化转移加氢(CTH)是目前应用及其广泛的一种催化加氢方式,由于此方法多在常压下进行,且反应的温度要求较低,较氢气相比,对于地下水的修复更易实现,所以被广泛应用。而PI基催化剂由于其具有:(1)活性高,稳定;(2)对目标产物选择性高;(3)毒性低等优点;(4)甲酸在酸碱性溶液中均有活性;(5)水溶性好,对反应条件限制性低已经被广泛应用,本文采用甲酸来取代氢气作为还原剂:作为催化剂催化还原降解TCE,通过大量实验,发现降解效率不但高且中间副产物极少。

2实验部分

2.1试剂及装置

2.1.1三氯乙烯(TCE)、甲酸、盐酸、氯钯酸、去离子水,MCM-41(介孔二氧化硅)

2.1.2气相色谱、项空、气相进样针 2.2催化剂的制备

催化剂

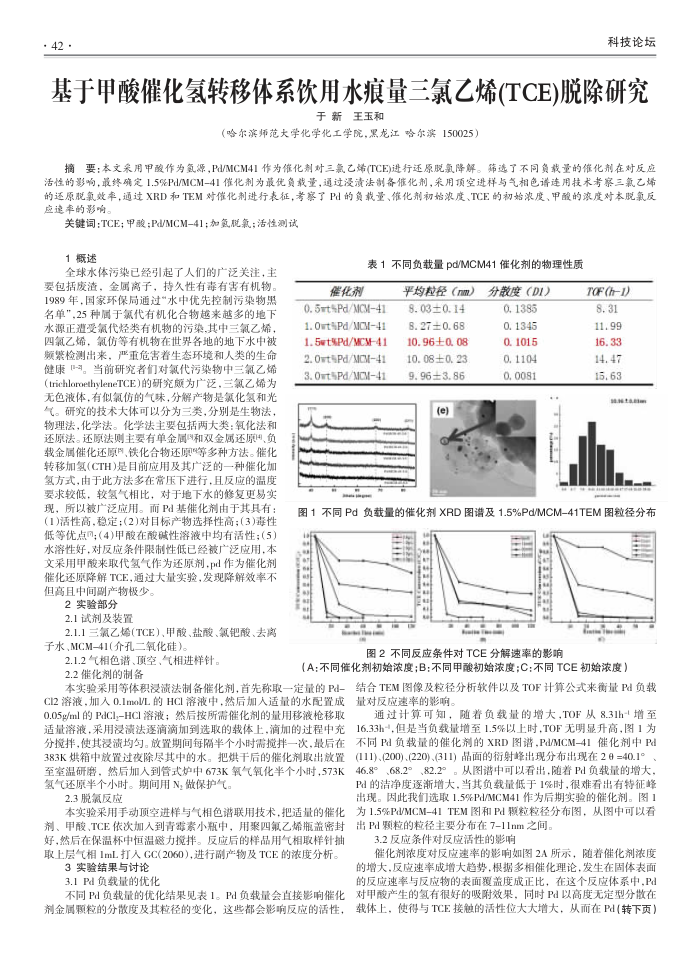

表1不同负载量pd/MCM41催化剂的物理性质

平均粒径(m)

0.5mt%Pd/MCM/-41 1. 0nt%Pd/MI-41 1.5ut%Pd/MCM-41 2. Ovt5Pd/MCM-41 3. 0=t5Pd/MCM-41

8.03±0.14 8. 27±0. 68 10.96±0.08 10.08±0.23 9.96±3.86

(e)

分散度(DI) 0.1385 0.1345 0.1015 0.1104 0.0081

TOF(h-1) Te'8 11.99 16.33 14.47 15.63

s.ta.nm

图1不同Pd负载量的催化剂XRD图谱及1.5%Pd/MCM-41TEM图数径分布

Zintu

mabt et i

图2不同反应条件对TCE分解速率的影响

(A:不同催化剂初始浓度;B:不同甲酸初始浓度:C:不同TCE初始浓度)

本实验采用等体积浸渍法制备催化剂,首先称取一定量的Pd-CI2溶液,加入0.1mol/L的HCI溶液中,然后加人适量的水配置成 0.05g/ml的PdCl,-HCI落液;然后按所需催化剂的量用移液枪移取适量溶液,采用浸渍法逐滴滴加到选取的载体上,滴加的过程中充分搅拌,使其浸渍均匀。放置期间每隔半个小时需搅拌一次,最后在 383K烘箱中放置过夜除尽其中的水。把烘干后的催化剂取出放置至室温研磨,然后加人到管式炉中673K氧气氧化半个小时,573K 氢气还原半个小时。期间用N;做保护气。

2.3脱氯反应

本实验采用手动项空进样与气相色谱联用技术,把适量的催化剂、甲酸、TCE依次加入到青霉素小瓶中,用聚四氟乙烯瓶盖密封好,然后在保温杯中恒温磁力搅拌。反应后的样品用气相取样针抽取上层气相1mL打入GC(2060),进行刷产物及TCE的浓度分析。

3实验结果与讨论 3.1Pd负载量的优化

不同Pd负载量的优化结果见表1。Pd负载量会直接影响催化剂金属颗粒的分散度及其粒径的变化,这些都会影响反应的活性,

结合TEM图像及粒径分析软件以及TOF计算公式来衡量Pd负载量对反应速率的影响。

通过计算可知,随着负载量的增大,TOF从8.31h-1增至 16.33h-,但是当负载量增至1.5%以上时,TOF无明显升高,图1为不同Pd负载量的催化剂的XRD图谱,Pd/MCM-41催化剂中Pd(111)、(200)、(220)、(311)晶面的衍射峰出现分布出现在2=40.1°

、68.2°、82.2°。从图谱中可以看出,随着Pd负载量的增大,

46.8°

Pl的洁净度逐渐增大,当其负载量低于1%时,很难看出有特征峰出现。因固此我们选取1.5%Pd/MCM41作为后期实验的催化剂。图1 为1.5%Pd/MCM-41TEM图和Pd颗粒粒径分布图,从图中可以看出Pd颗粒的粒径主要分布在7-11nm之间

3.2反应条件对反应活性的影响

催化剂浓度对反应速率的影响如图2A所示,随着催化剂浓度的增大,反应速率成增大趋势,根据多相催化理论,发生在固体表面的反应速率与反应物的表面覆盖度成正比,在这个反应体系中,Pd 对甲酸产生的氢有很好的吸附效果,同时Pl以高度无定型分散在载体上,使得与TCE接触的活性位大大增大,从而在Pd(转下页)

上一章:浅谈如何推进掘进效率快速提升

下一章:车载逆变电源设计