您当前的位置:首页>论文资料>基于FPGA的炮口线圈靶标定系统设计

内容简介

科技论坛

科技论坛基于FPGA的炮口线圈靶标定系统设计

张少波1王召巴2陈友兴2

(1、中北大学计算机与控制工程学院,山西太原0300512、中北大学信息与通信工程学院,山西太原030051)

摘

· 85 -

的非实弹标定的方法,设计了地口线图靶标定系统。系统通过FPGA控制存储器芯片产生单周期正弦波形,经放大后通入电磁线图,激励跑口线圈靶产生与真实弹丸过靶信号类似的感应信号,用于触发测时仪。该系统可以作为检验炮口线图靶测建系统的一种常规方法,具有实用价值,

关键词:电磁学;炮口线图靶:FPGA;标定

弹丸跑口初速是衡量火炮特性、弹药特性和弹道特性的重要指标之一间。用来测量弹丸速度的设备主要有天幕靶、线靶、光幕靶、多普动雷达等,但这些方法使用时置于炮口外部,其测得速度为某-段距离上的平均速度,需经过推算才是弹丸炮口初速。现在某些靶场已经将测速装置放置于炮口,其测得的速度直接是弹丸的炮口初速,不需要经过推算。炮口线圈靶测速系统是一种目前常用的炮口速度测试系统围,设备简单,测试速度快。在实际测试中标定常采用实弹射击,虽然可以判定测速系统是否正常工作,但由于弹丸的精确速度不可知,无法定量检验测速系统的精度[,并且实弹标定费用较高。本文设计一种基于FPGA的炮口线圈靶标定系统,来模拟弹丸通过炮口线图靶。此标定系统可以检验炮口线圈靶是否能正常测速,测时仪记录的时间是否能达到测速精度要求。

1炮口线圈艳测速系统工作原理

如图1所示为炮口线靶测速系统,在身管外面加一个制退器,制退器上有两个相距的通电线圈,当金属弹丸通过两个线圈时,线圈的磁通量会发生变化,产生两个感应电压信号。对两个感应信号进行放大处理后,作为测时仪的触发信号。这样可以得到弹丸通过两个线圈的时间t,由式1可以算得弹丸的炮口初速

与真实弹丸感应信号幅值一致.用这个信号来触发测时仪,来模拟真实弹丸通过炮口线圈靶。

性腰

身营

8

电磁线用:电热线盟2

业家统

国时设

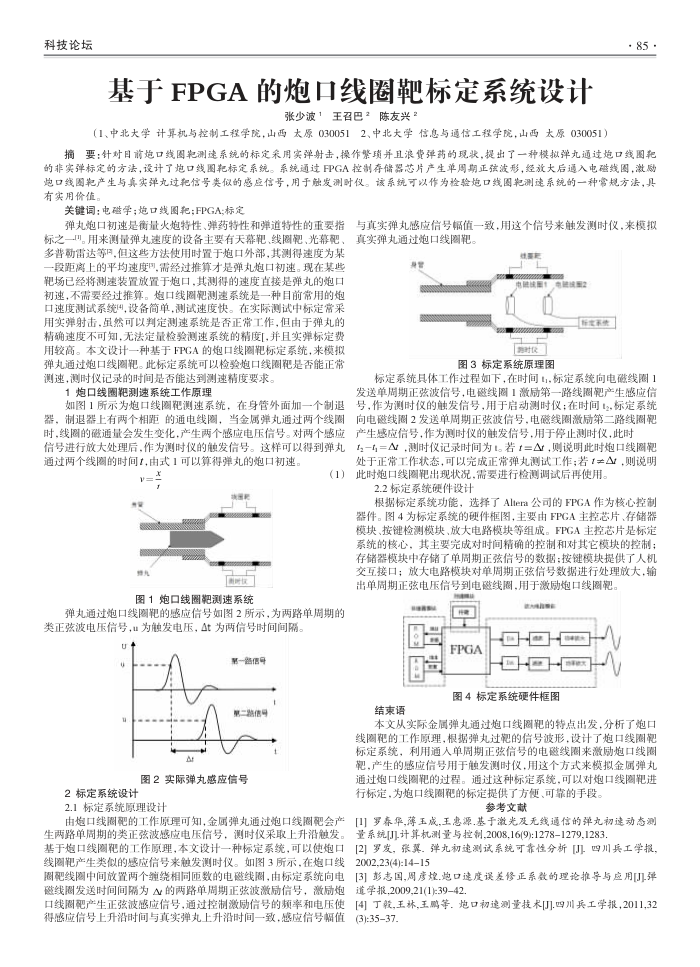

图3标定系统原理图

标定系统具体工作过程如下,在时间-标定系统向电磁线圈1 发送单周期正弦波信号,电磁线圈1激励第一路线圈靶产生感应信号,作为测时仪的触发信号,用于启动测时仪:在时间12.标定系统向电磁线圈2发送单周期正波信号,电磁线圈激励第二路线圈靶产生感应信号,作为测时仪的触发信号,用于停止测时仪,此时

2-=△,测时仪记录时间为1。若t=△,则说明此时炮口线圈靶处于正常工作状态,可以完成正常弹丸测试工作;若{≠△,则说明此时炮口线图靶出现状况,需要进行检测调试后再使用。

(1)

我国款

88

特丸

国研权

图1炮口线圈靶测速系统

弹丸通过炮口线圈靶的感应信号如图2所示,为两路单周期的类正弦波电压信号,u为触发电压,at为两信号时间间隔。

ut

2标定系统设计

黑一熟信号量二信号

图2实际弹丸感应信号

2.1标定系统原理设计

由炮口线圈靶的工作原理可知,金属弹丸通过炮口线圈靶会产生两路单周期的类正弦波感应电压信号,测时仪采取上升沿触发。基于炮口线靶的工作原理,本文设计一种标定系统,可以使炮口线靶产生类似的感应信号来触发测时仪。如图3所示,在炮口线圈靶线图中间放置两个缠绕相同匝数的电磁线圈,由标定系统向电磁线圈发送时间间隔为△的两路单周期正弦波激励信号,激励炮口线圈靶产生正弦波感应信号,通过控制激励信号的频率和电压使得感应信号上升沿时间与真实弹丸上升沿时间一致,感应信号幅值

2.2标定系统硬件设计

根据标定系统功能,选择了Altena公司的FPGA作为核心控制器件。图4为标定系统的硬件框图,主要由FPGA主控芯片、存储器模块、按键检测模块、放大电路模块等组成。FPCA主控芯片是标定系统的核心,其主要完成对时间精确的控制和对其它模块的控制:存储器模块中存储了单周期正弦信号的数据;按键模块提供了人机交互接口;放大电路模块对单周期正弦信号数据进行处理放大,输出单周期正弦电压信号到电磁线圈,用于激励炮口线圈靶。

BRSM 图 FPGA

aai H

图4标定系统硬件框图

结束语

本文从实际金属弹丸通过炮口线圈靶的特点出发,分析了炮口线圈靶的工作原理,根据弹丸过靶的信号波形,设计了炮口线圈靶标定系统,利用通人单周期正弦信号的电磁线圈来激励炮口线圈靶,产生的感应信号用于触发测时仪,用这个方式来模拟金属弹丸通过饱炮口线圈靶的过程。通过这种标定系统,可以对炮口线图靶进行标定,为炮口线圈靶的标定提供了方便、可靠的手段。

参考文献

[1]罗券华,薄玉成,王惠源.基于激光及无线通信的弹九初速动态测量系统[J}计算机测量与控制,2008,16(9):1278-1279,1283.

[2]罗发,张募。弹九初建测试系统可靠性分新[J]四川兵工学报, 2002,23(4):1415

[3]彭志国,周彦煌.跑口速度误差修正系数的理论推导与应用[J]弹道学报,2009,21(1)-3942.

[4]丁载,王林,主鹏等。炮口初建测量技术[J].四川兵工学报,2011,32(3):3537.