您当前的位置:首页>论文资料>高强让压锚杆在深部采区巷道支护中的应用

高强让压锚杆在深部采区巷道支护中的应用

内容简介

传源南环境 CN1-727204

传源南环境 CN1-727204能源开发

高强让压锚杆在深部采区巷道支护中的应用

杨祝余宋永健

(徐矿集团张双楼煤矿江苏徐州221616)

摘要通过利用高强让压错杆的高预应力、高强杆体,让压性能特点,在受力接近过载时起到象液压支架安全阅一样能起到保护错杆杆体的作用,使锚杆能适应深部采区巷道图岩的变形与围岩能形成一个承载整体,能最大限度地减少港道图岩的变形,降低了采区巷道返修量,为工作面的安装回采赢得时间,缓解矿并接续崇张的局面,促进了矿并的安全高效生产。关键词铺杆破断让压管预应力安全阅

中图分类号:TD353

徐矿集团张双楼煤矿开采深度已达到-1000m水平,伴随着地质条件复杂、高地应力以及动压的影响,卷道在服务期内会出现不同程度的变形,部分回采巷道在没有投人使用之前因变形量较大,无法满足正常使用,主要体现在锚杆断裂导致巷道变形。为此,矿技术人员通过对错杆破断原因分析,引进预应力高强让压锚杆,在采区沿空留巷施工中取得

较好效果,并进一步向深部开拓巷道进行推广。 1问题提出

7424材料道位于-1000m水平西一采区,巷道标高-910m上下,沿空留巷,与上7422工作面采空区间隔5m煤柱,采用锚网梁配合锚索进行支护,初期锚杆采用Φ20mm、 L2000mm的左旋无纵筋等强螺纹钢锚杆配合Φ12mm的钢筋托架、Φ8.5mm铁丝加工的金属菱形网、Φ18.9mm、L6250 mm铺索,锚杆间排距为800mmx800mm。掘进期间,滞后迎头100m开始出现巷道变形、锚杆破断、巷道两帮移近量增加。通过及时对破断锚杆进行补打,并加大支护强度,错杆采用Φ24mm、L2400mm的左旋无纵筋等强螺纹钢错杆配合 14mm的钢筋托梁、铺索加长至8250mm,锚杆间排距缩为 750mmx750mm,但是仍然不能有效地杜绝铺杆断裂现象。错锚杆的断裂,使巷道支护失效,卷道变形加速,虽在据进期间进行不断修护,但在掘进工程结束后,由于巷道变形量较大,巷道宽度由原来的4500mm,变至2800mm,不能满足安装运输要求,80%的巷道重新刷帮修护。回采期间,由于受采动影响,锚杆断裂现象频繁发生,被迫不间断对巷道进行修护。 2锚杆破断原因

锚网支护作为一种经济有效的采准巷道支护方式,在煤铲巷道中已得到产泛的应用,但是由于煤矿并下地质条件的复杂性和多变性,错杆破断现象时有发生。回采巷道的围岩强度一般偏低,根据理论分析,引起锚杆破断主要受复合项板、地质构造、层间剪切、偏心荷载等的影明,伴随着采深不断增加、地质条件复杂、高地应力以及工作面的动压影响,当港道围岩所受压力较大或受动压影响时,随者围岩的变形,锚杆的支护阻力随着载荷的增加急剧上升,锚杆会很快达到它的届服极限基至失效,错杆一且失效,围岩的破碎区及塑性区会进一步扩大。巷道支护的锚杆断裂情况也日趋严重,

文献标识码:B

文章编号:1672-9064(2013)05-070-02

虽然采用了加大错杆直径和高强度错杆等措施,但是仍然不能有效地杜绝锚杆断装现象。现场观察发现,即使在巷道掘进期间,锚杆断裂也十分常见,且破断位置多发生在锚杆端部80~100mm。

3高强让压锚杆

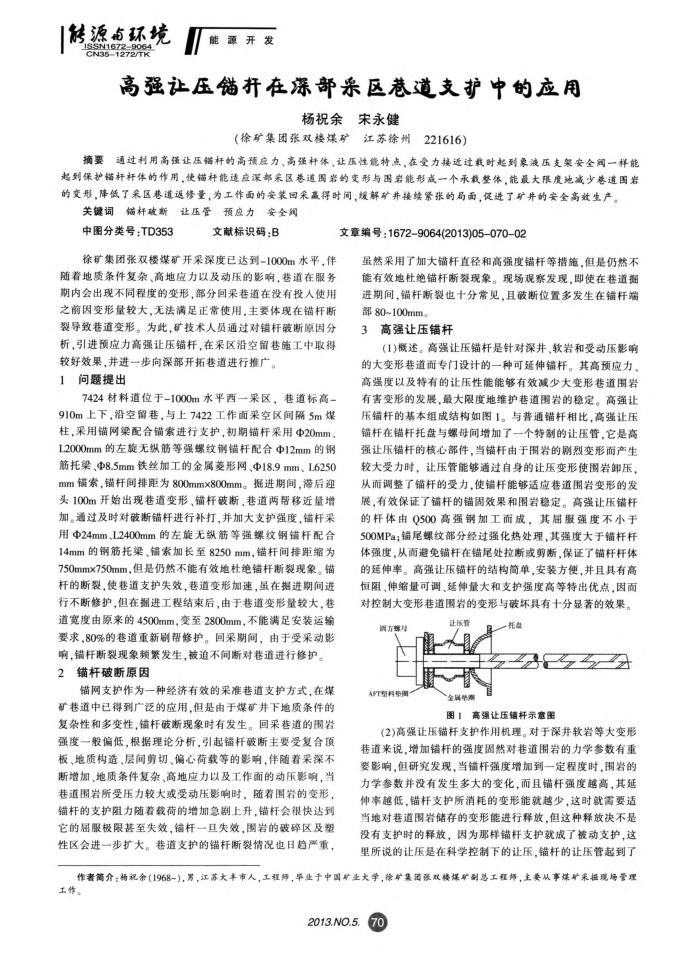

(1)概述。高强让压锚杆是针对深井、软岩和受动压影响的大变形巷道而专门设计的一种可延伸铺杆。其高预应力、高强度以及特有的让压性能能够有效减少大变形巷道围岩有害变形的发展,最大限度地维护卷道围岩的稳定。高强让压锚杆的基本组成结构如图1。与普通锚杆相比,高强让压锚杆在锚杆托盘与螺母间增加了一个特制的让压管,它是高强让压错杆的核心部件,当锚杆由于围岩的剧烈变形而产生较大受力时,让压管能够通过自身的让压变形使围岩卸压,从而调整了错杆的受力,使错杆能够适应卷道围岩变形的发展,有效保证了错杆的锚固效果和围岩稳定。高强让压锚杆的杆体由Q500高强钢加工而成,其届服强度不小于 500MPa;锚尾螺纹部分经过强化热处理,其强度大于锚杆杆体强度,从面避免锚杆在错锚尾处拉断或剪断,保证了锚杆杆体的延伸率。高强让压锚杆的结构简单,安装方便,并且具有高恒阻、伸缩量可调、延伸量大和支护强度高等特出优点,因面对控制大变形巷道围岩的变形与破坏具有十分显著的效果。

限方螺 AFT型料管围

证压管

能

全属免期

图1高强让压铺杆示意围

(2)高强让压锚杆支护作用机理。对于深井软岩等大变形巷道来说,增加铺杆的强度固然对巷道围岩的力学参数有重要影响,但研究发现,当错杆强度增加到一定程度时,围岩的力学参数并没有发生多大的变化,而且锚杆强度越高,其延伸率越低,锚杆支护所消耗的变形能就越少,这时就需要适当地对巷道围岩储存的变形能进行释放,但这种释放决不是没有支护时的释放,因为那样锚杆支护就成了被动支护,这里所说的让压是在科学控制下的让压,锚杆的让压管起到了

作者简介:杨祝余(1968-),男,江苏大车市人,工程师,单业于中国矿业大学,徐矿集围张双楼煤矿副总工程师,主要从事煤矿采掘现场管理工作。

2013.NO.5.

70

上一章:全站仪对边测量在标定巷道腰线中的应用

下一章:高应力软岩巷道围岩控制技术研究