南京工业大学材料化学工程国家重点实验室在新型吸附材料研制方面取得重要科研进展

内容简介

第8期

第8期中国材料进展

键技术,解决了稀土氧化物的纳米化与非团聚化、及其在钼品粒内部和品界均匀弥散分布、纳米超细晶结构的高温稳定性等制约该领域发展的3大“瓶颈”难题。所制备的合金中氧化物平均颗粒尺寸小于80m,钼晶粒尺寸可达亚微米级(图1)。这种具有纳米稀土氧化物粒子与超细晶微观结构的钼合金在获得显著强化的同时,其拉伸延性可成倍提高。该新型钼合金的强度与延、韧性均超过已报道的国际一流公司同类材料最好水平(图2),同时明显降低了其塑脆转变温度,并显著提高了合金高温再结晶温度及高温强度与拉伸延性

相关结果发表在(NatureMaterials)(2013,12:

344-350)上,(NatureMaterials》同期发表了超细品/纳米晶金属材料研究领域国际权威专家瓦列夫(Valiev)教投所提写的专题评述文章“LargeTensileElongation(大拉伸延性)”,指出本工作所提出的纳米化方法是块体金属材料纳米化的一个非常好的范例,有望在其它金属结构材料中得到应用,并制备出相应的高性能新型块体纳米材料。

图1所制备的高性能钼合金(NS-Mo)的微观组织照片。其特

征微现组织为超细品晶粒内分布有大量的纳米量级氧化

物颗粒 1200

(SPS)

1000

Yield Strength/MPa 800

600 400

(HIT)

200

0

10

·

20

PresentNS-Mo

30

ElongationtoFailure/%

40

图2所制备的高性能银合金(NS-Mo)与其它报道的合金在

属服强度和拉伸延性上的对比。对比结果表明NS-Mo合金实现了强度/延性的综合超越

目前,该工作相关成果已获得国家投权发明专利 18项,相关技术已在金堆城钼业股份公司实现了规模化应用,取得了显著的经济效益与社会效益,并荣获

2012年度教育部技术发明奖一等奖。

507

(西安交通大学

刘附)

南京工业大学材料化学工程国家重点实验宝在新型吸附材料研制方面

取得重要科研进展

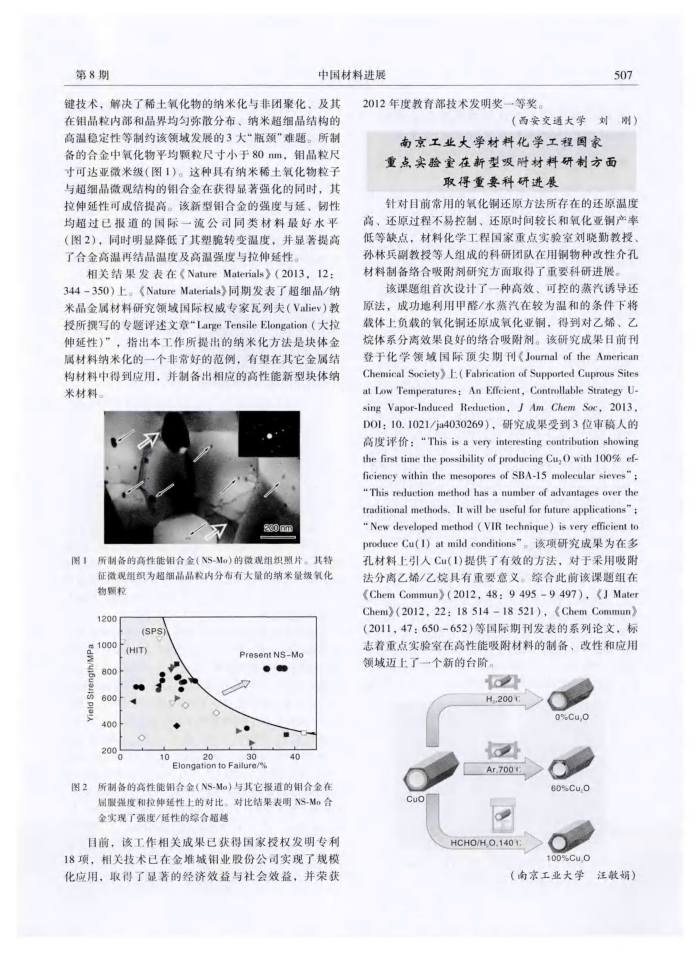

针对目前常用的氧化铜还原方法所存在的还原温度高、还原过程不易控制、还原时间较长和氧化亚铜产率低等缺点,材料化学工程国家重点实验室刘晓勤教授孙林兵副教授等人组成的科研团队在用铜物种改性介孔材料制备络合吸附剂研究方面取得了重要科研进展

该课题组首次设计了一种高效、可控的蒸汽诱导还原法,成功地利用甲醛/水蒸汽在较为温和的条件下将载体上负载的氧化铜还原成氧化亚铜,得到对乙烯、乙烷体系分离效果良好的络合吸附剂。该研究成果日前刊登于化学领域国际顶尖期刊(JourmaloftheAmerican Chemical Society) 上(Fabrication of Supported Cuprous Sites at Low Temperatures; An Effeient, Controllable Strategy U-sing Vapor-Induced Reduetion, J Am Chem Soc, 2013, D01:10.1021/ja4030269),研究成果受到3位审稿人的高评价:"Thisisa veryinteresting contributionshowing the first time the possibility of producing Cu, O with 100% ef-ficiency within the mesopores of SBA-15 molecular sieves" :"This reduction method has a number of advantages over the traditional methods. It will be useful for future applications";" New developed method (VIR technique) is very efficient to produceCu(1)atmildconditions"。该项研究成果为在多孔材料上引人Cu(1)提供了有效的方法,对于采用吸附法分离乙烯/乙烷具有重要意义。综合此前该课题组在(Chem Commun)(2012,48:9 495-9497),(JMater Chem)(2012,22: 18 514 -18 521), (Chem Commun)(2011,47:650-652)等国际期刊发表的系列论文,标志着重点实验室在高性能吸附材料的制备、改性和应用领域迈上了一个新的台阶。

H,200

0%Cu,o

Ar.7007

60%Cu.o

Cuo

HCHO/H,O.140T

100%Cu,O

(南京工业大学

注敏娟)

上一章:芳纶Ⅲ纤维及其复合材料制品研究进展

下一章:聚烯烃材料的研究开发进展