厌氧技术——UASB处理工业废水的研究现状及发展趋势

内容简介

环保技术

环保技术传源卤环境 ENN1-72720

厌氧技术—UASB处理工业废水的研究现状及发展趋势

罗光俊!康娱2

(1责州大学喀斯特环境与地质灾害防治教育部重点实验室 2责州省楚天环境工程技术研究中心责州贵阳550001)

摘要介绍厌氧生物技术、UASB反应器的发展及应用现状,同时阐速UASB的机理、优缺点、主要影响因素等,最后,简要介绍UASB组合工艺的应用及UASB发展趋势与应用前景。

关键词厌氧UASB工业废水发展应用

中图分类号:X703

文献标识码:A

文章编号:1672-9064(2013)02-081-C4

厌氧生物处理是指在没有分子氧及化合态氧存在的条件下(,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。在庆氧生物处理过程中,复杂的有机化合物被降解、转化为简单的化合物,同时释放能量。在这个过程中,有机物的转化分为3部分:①转化为甲烷,这是一种可燃气体,可回收利用;②被分解为二氧化碳、水、氨、硫化氢等无机物,并为细胞合成提供能量:③少量有机物则被转化、合成为新的细胞物质。最早的厌氧生物处理构筑物是化类池,近年来开发的有厌氧生物滤池、厌氧接触法、上流式厌氧污泥床反应器、分段厌氧处理法、厌氧膨胀床和厌氧流化床、厌氧生物转盘、两相厌氧法等。在上述厌氧反应器中,近年来发展最快和应用最多的是UASB上流式厌氧反应器,此反应器已成功用于多种类型的工业废水处理中。

1UASB反应器处理污水的发展和研究及应用现状 1.1UASB反应器的介绍0)

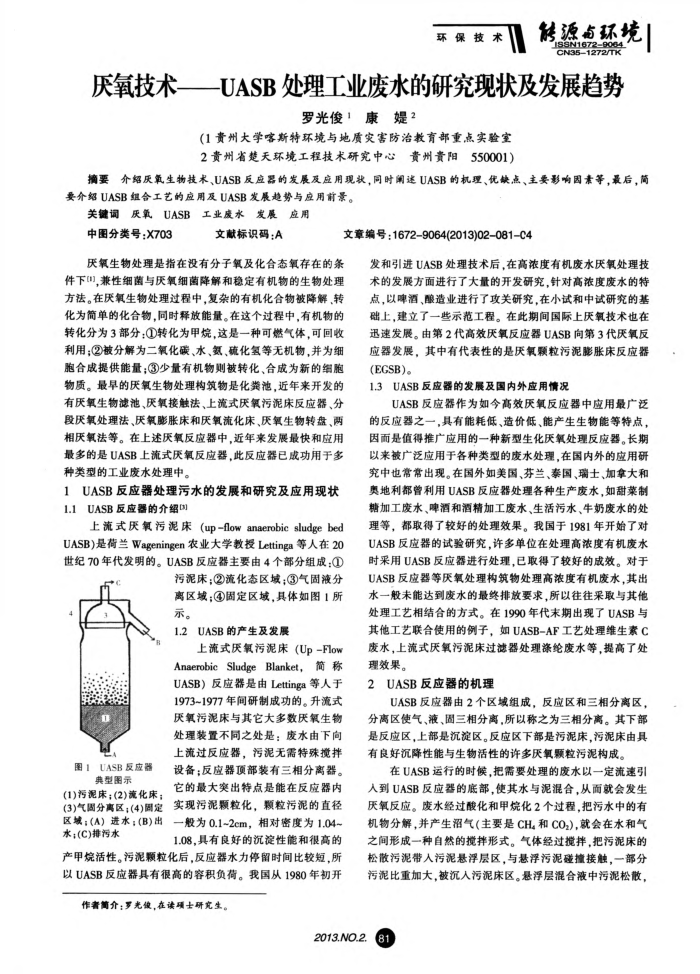

上流式厌氧污泥床(upflowanaerobic sludgebed UASB)是荷兰Wageningen农业大学教授Lettinga等人在20 世纪70年代发明的。UASB反应器主要由4个部分组成:①

污泥床;②流化态区域;③气固液分离区域;④固定区域,其体如图1所

示。 1.2

UASB的产生及发展

上流式厌氧污泥床(Up-Flow AnaerobicSludgeBlanket,简称 UASB)反应器是由Lettinga等人于 1973~1977年间研制成功的。升流式厌氧污泥床与其它大多数厌氧生物处理装置不同之处是:废水由下向上流过反应器,污泥无需特殊搅拌

图1UASB反应器

典型图示

(1)污泥床;(2)流化床;(3)气固分高区;(4)周定

设备;反应器顶部装有三相分离器。它的最大突出特点是能在反应器内实现污泥颗粒化,颗粒污泥的直径

区域;(A)进水;(B)出

一般为0.1~2cm,相对密度为1.04~

水;(C)排污水

1.08,具有良好的沉淀性能和很高的

产甲烷活性。污泥颗粒化后,反应器水力停留时间比较短,所以UASB反应器具有很高的容积负荷。我国从1980年初开

作者简介;罗光像,在读项士研究生。

发和引进UASB处理技术后,在高浓度有机废水厌氧处理技术的发展方面进行了大量的开发研究,针对高浓度废水的特点,以酒、酿造业进行了攻关研究,在小试和中试研究的基础上,建立了一些示范工程。在此期间国际上厌氧技术也在迅速发展。由第2代高效厌氧反应器UASB向第3代厌氧反应器发展,其中有代表性的是厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)。

UASB反应器的发展及国内外应用情况 1.3

UASB反应器作为如今高效厌氧反应器中应用最广泛的反应器之一,具有能耗低、造价低、能产生生物能等特点,因而是值得推广应用的一种新型生化厌氧处理反应器。长期以来被广泛应用于各种类型的废水处理,在国内外的应用研究中也常常出现。在国外如美国、芬兰、泰国、瑞士、加拿大和奥地利都曾利用UASB反应器处理各种生产废水,如甜菜制糖加工废水、啤酒和酒精加工废水、生活污水、牛奶度水的处理等,都取得了较好的处理效果。我国于1981年开始了对 UASB反应器的试验研究,许多单位在处理高浓度有机废水时采用UASB反应器进行处理,已取得了较好的成效。对于 UASB反应器等厌氧处理构筑物处理高浓度有机废水,其出水一般未能达到废水的最终排放要求,所以往往采取与其他处理工艺相结合的方式。在1990年代末期出现了UASB与其他工艺联合使用的例子,如UASB-AF工艺处理维生素C 废水,上流式厌氧污泥床过滤器处理涤纶废水等,提高了处理效果。

2UASB反应器的机理

UASB反应器由2个区域组成,反应区和三相分离区,分离区使气、液、固三相分离,所以称之为三相分离。其下部是反应区,上部是沉淀区。反应区下部是污泥床,污泥床由具有良好沉降性能与生物活性的许多厌氧颗粒污泥构成。

在UASB运行的时候,把需要处理的废水以一定流速引人到UASB反应器的底部,使其水与泥混合,从面就会发生厌氧反应。废水经过酸化和甲烷化2个过程,把污水中的有机物分解,并产生沼气(主要是CH和CO),就会在水和气之间形成一种自然的搅拌形式。气体经过搅拌,把污泥床的松散污泥带人污泥悬浮层区,与悬浮污泥撞接触,一部分污泥比重加大,被沉人污泥床区。悬浮层混合液中污泥松散,

2013.NO.2.

81

上一章:浅析废水处理站恶臭治理

下一章:壳聚糖-活性污泥复合吸附剂处理含锌废水